放送大学を受講(2025年度第2学期より)+ TOEIC

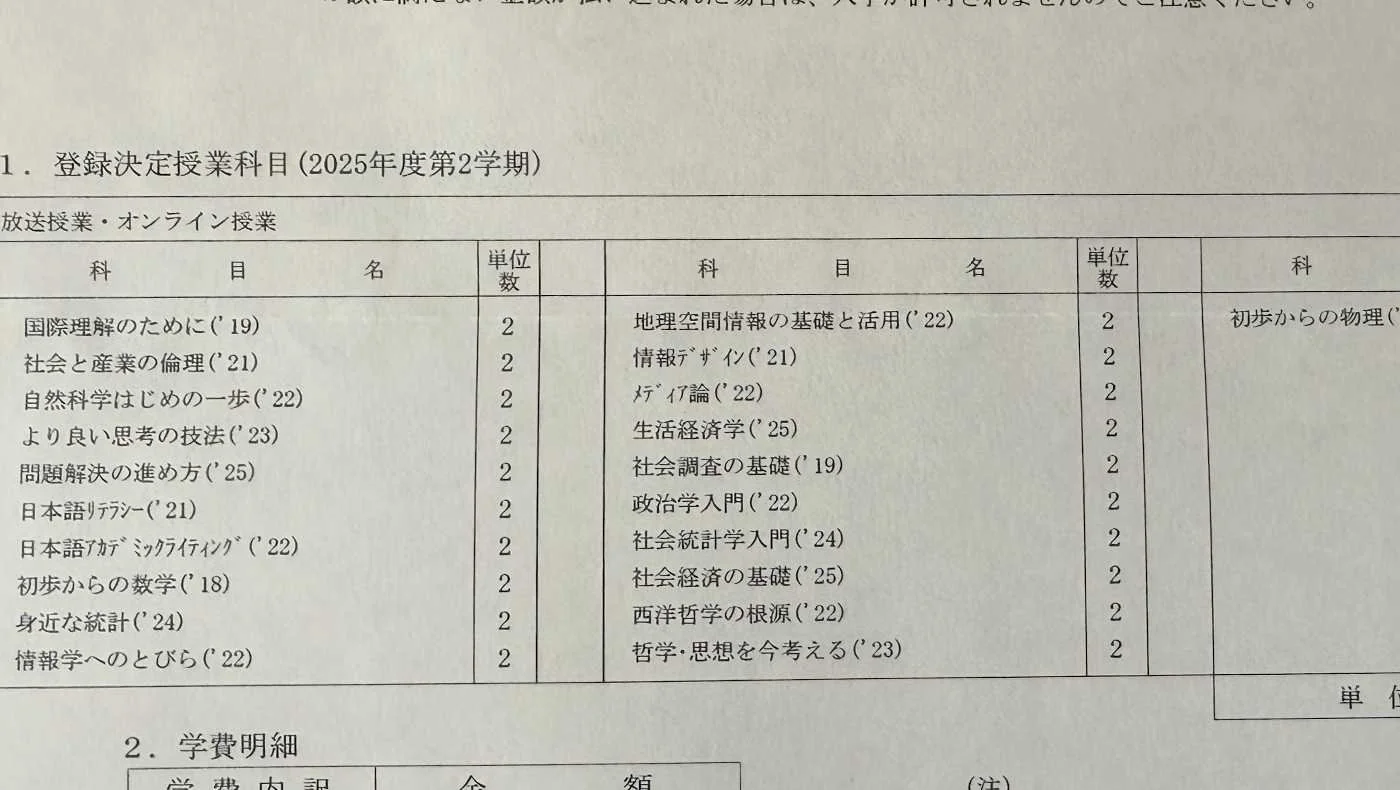

2025年10月より放送大学で任意の21科目を受講することにしました。

選科履修生としてなので、1年間の在学で、もし将来的に全科履修生となった場合は最長10年まで在籍でき、放送大学の大学卒業として学位取得となります。(その予定は今のところありませんが。)

最も受講したかった「ゲーム理論入門」と「プログラミング入門Python」は、卒業のための全科履修生にならないと受講できないのか、出願時に選択不可だったのであえなく断念。それらは独学でカバーするしかないです…

選択した科目の内、任意で2025年第2学期と2026年第1学期で分けても良いのですが、この時点で合計42単位なので、大学生並の時間を要しますが、現状何も感じてません。

他にやりたいこともあるので、どのような内容になっているのか受講してみるまで未知の状態です。確かなのは、放送大学を通して学んだ事をこの個人サイトに直に反映させることでしょう。

*以下が受講科目で、上から個人的な優先順での記載。(【】内は放送大学のシラバスによる概要)

放送大学で選択した科目について

初歩からの数学

【これから大学で数学の勉強をするにあたって必要な事柄を解説する。講義の内容は、高等学校までに学ぶ数学であるが、それをできるだけ体系立てて解説していく。数学の各分野におけるさまざまな基本概念を理解することに重点をおき、数学的な見方、考え方、そして正確な議論の進め方を学ぶ科目として講義する。特に初学者にとって分かりづらいとされる分野を丁寧に解説】初歩からの物理

【対象として自然科学に関心を持つすべての学生を念頭に置き、「物理法則に基づいて自然現象を記述する」見方、考え方を伝える。数式を使った記述法には重点を置かず、概念の本質を伝えることを重視する。また、物理学の発展が人類に与えてきた影響を随所にちりばめ、最後に未来社会における物理学の役割を展望】より良い思考の技法

【情報を的確に評価し、合理的に考えてより良い判断を下すための実践的な思考法が「クリティカル・シンキング(批判的思考)」である。これは相手を否定する「批判」ではなく、自分の推論を意識的に吟味する内省的・熟考的思考であり、また証拠にもとづく論理的で偏りのない思考法である。本講義では、さまざまな学問領域、市民生活、職業実践に共通する汎用的思考スキルとしてクリティカル・シンキングの基本を学び、さらに「実践」として現代社会の具体的な問題場面への適用を考えていく】日本語リテラシー

【日本語の説明的な文章を読んで書くことの基本的実践能力を養う。その過程で必要となる知識やスキルに対応して授業を構成する。具体的には、日本語の表記・語彙・構文法等を踏まえた基本的な構え、目的に応じた違い、文章を読み取って理解するスキル、考えを整理し組み立てるスキル、書いて自己添削するスキル、等を取り上げる】日本語アカデミックライティング

【日本語で学術的な文章を書くために何が必要か、それはどのようなプロセスであるかを具体的に説く。アカデミックな文章とは、たしかな根拠を支えとして読者を説得してゆくプロセスであることを見て、プロセスの1つ1つを追いながら、論文などがどのように構成されてゆくかを具体的に解説する。文章表現についても、いわゆる「名文」との違いや、自分で自分の文章を添削する方法などに触れる。また、個々の学問領域で特に重要視される点や、研究の倫理的側面にも目を向ける】哲学・思想を今考える

【「何ゆえに、われわれは、今、ここに、このように生きているのか?」を根本の問いとして、主な「根源思想」を振り返った後、西洋哲学を考える。近代文明を問い直すアメリカ先住民の思想、そして日本の思想を考える。19世紀末からニヒリズムが問題になり、実存を問題にする現代哲学が成立した。日本では別の思想も展開した。現代になると産業が科学技術と結びついて自然の大改変をする中で地球環境問題が生じている。医療技術の進歩により人間の生と死について人為的な操作も可能になった。こうした今、改めて哲学・思想を、広い視野から根本的に考え直す】西洋哲学の根源

【古代ギリシア哲学は西洋哲学の原点として「哲学(フィロソフィー)」のあり方を示し、今日まで大きな影響を与えてきた。その歴史と哲学者たちの考えを学びながら、哲学の基本的な考え方を整理していく。まず、1100年にわたるギリシア哲学史を概観した上で、10の問題系(筋)をめぐる多様な見方とそれらの関係を検討する。また、その後、現代に至る社会と文化に古代ギリシア哲学がどう関わってきたかを考察することで、ギリシア哲学の現代における意義を学んでいく】国際理解のために

【二部構成になっており、第一部で世界の宗教を論じる。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、ゾロアスター教の連続性に焦点を当てる。第二部では日本の領土問題を論じる。意見を持つ前に必要な基礎知識を提供】問題解決の進め方

【問題とは何か、どう発見し、どう解決するか、そのために必要な情報をどのように収集・整理し分析するかといった一連の過程を通し解決策を見いだす科学的技法を、様々な分野からの問題発見と解決の具体的な事例とともに紹介する。この考え方を応用し生涯に渡り主体的に学ぶことを、そして、多様な協働して学び活用するスキルを身につける】

社会経済の基礎

【経済学の知識を持たない学生を対象に、社会経済につき説明】自然科学はじめの一歩

【物質・エネルギー、生命・生態、宇宙・地球などの自然科学の諸課題における科学的な考え方と、数理・情報学の方法を解説する。これにより自然科学への興味関心を高め、より具体的な学習への動機付けとなることを期待する。まず、現代の自然観の概要を述べたのち、各領域における学問的なアプローチの仕方を紹介し、最後に、それらと社会との関わりを展望】情報学へのとびら

【多様な側面を持つ情報に関して、情報の認識、加工、発信の主体である人間および人間の共同体である社会と情報の関わり、情報社会を支えるコンピュータや情報・通信システムの理論的、技術的背景について解説し、それぞれの場面における情報の効果や処理のされ方に関する基本的な理解を図る。また、講義で取り上げる情報に関わる問題がどのような学問とつながっているかについても触れて、情報の概念(ないしは情報学)の体系の一端を示す】身近な統計

【統計の基本的な考え方、データの統計的活用の理論と方法を解説するだけではなく、諸種の統計情報が企業や行政の意思決定および社会・経済・自然現象の解明に具体的に活用されている事例を(放送教材で)紹介します。また、更に具体的な理解を深めるため、身近なデータの表計算ソフトを使った簡単な分析方法も説明】社会調査の基礎

【社会調査に関する基本的事項(社会調査の目的、歴史、方法論、各種調査方法とその長所短所、調査倫理など)を学習する。卒業研究や修士課程での修士論文作成のために、あるいは職務や市民活動などの中で社会調査を行おうとする学生に対し、問題関心や目的に沿った的確な方法で適切に調査を実施し、分析し、結果をまとめるための基本的な考え方を習得】地理空間情報の基礎と活用

【生活者の、安心・安全、利便性を目的としたサービスや先端の技術を使った地理空間情報システムの紹介を通して、生活における地理空間情報のニーズ、システム構築に必要な技術、地理空間情報の表現・分析方法について解説】社会と産業の倫理

【「いかに生きるべきか」「善く生きるとは何か」といった問いをめぐるものである倫理は、あらゆる人間活動において、極めて重要な要素である。しかしながら、科学的方法にとって、倫理の問題の扱いは、けっして容易なものではない。本講義では、倫理の問題がなぜ重要なのか、それを学問的に扱うにはどうしたよいのか、そして、学問的な営みそのものにとって、どのような倫理的検討が必要なのか、といった問いを、さまざまな領域の専門家が検討するさまを紹介】

政治学入門

【現代政治行政、とりわけ日本の政治や行政に関しては、同時代に起こっていることだけに、生活実感に基づく価値判断やマスメディアからの大量の情報の前に、冷静な考察ができないことも多い。しかし、現代政治行政の場合であっても、適切な理解と判断を行うためには安定した視座や基準が必要となるはずである】生活経済学

【人生にかかるお金と生活について学ぶことは、各人が生活をおくっていくにあたって極めて重要である。本講義では、生活経済の歴史、家計収支論、それぞれの世帯の家計、そして持続可能な社会のための生活のあり方について学び、自主的に生活を創造する知識を提供】社会統計学入門

【社会調査に基づく分析結果を読みとるために必要となる統計学の基礎的な知識とともに、自分で分析を行おうと考えている履修者に対する分析の実践的側面も考慮した基本的な分析手法を扱う。 具体的には、データの基礎集計、標本に基づく推測統計、2変数の関連分析、他変数を統制した関連分析について解説していく。講義の中では、実際のデータや分析例を紹介しつつ、必要に応じて統計量の計算手順も紹介】情報デザイン

【電子ネットワーク社会では、だれもが簡単に発信者になることができる。その際に、さまざまな情報を収集・選択・編集し、それに形を与えるのだが、その行為をデザインと呼ぼう。設計とも言い換えることのできるこのプロセスは、社会で仕事をする際にも、研究を進めていくのにも不可欠である。この授業は、導入の後、情報デザインの基礎を学び、続いて各論を説く。さらにその展開を講義した後、最終回ではまとめと今後についても考える】メディア論

【2020年代、社会のあらゆる出来事はメディアに媒介されて生じ、世界のすべての国や地域はメディアを介して相互依存するようになった。コミュニケーションの「媒(なかだち)」としてのものやシステムであるメディアのあり方が、私たち自身や世界のあり方を大きく規定するようになった。そうしたなかで、私たちはメディアについての新たな思想・理論を必要としている。この講義では、メディアを時間と空間という二軸のなかに位置づけ、新しいメディア論の相貌を描き出していく】

TOEICについて

放送大学の上記の科目だけでなく、並行して試しにTOEIC(国際コミュニケーション英語能力テスト)も再テストする予定です。

TOEICに関しては最後に公開テストを受けたのが、2009年11月で結果スコアが930(リスニング: 465、リーディング: 465)でした。

当時、書店で販売している模擬試験を何度かすると出題の傾向が分かったのが印象に残っています。

スコア内訳で顕著だったのが「語彙力」でした。ボキャブラリーさえ覚えていけば、読解力もそれに伴って伸び改善の余地があると推定。

調べ物をしても知らない単語にぶつかる事が多く、単語の意味とその使い方を調べるのに手間がかかります。

足を引っ張っている「リスニング」に関しては、映画やTVドラマを観ている影響かカリフォルニアとテキサスと米国南部辺りの喋り方の違いが分かる程度で、イギリス英語とオーストラリア英語の違いがイマイチはっきりと区別できません。英語圏の歌詞がある楽曲は、メロディーに合わせていてイントネーションが喋り口調ではないのと、特にポップスに限っては韻を踏むことが多いので余計に聞き取りづらいです…。ちなみに、日本の楽曲でも歌詞を気にすることはほとんどありません。

個人的に一番分かりやすいのはインド英語で、インドと政治的・経済的・文化的にもっと仲を深めてくれませんか、日本メディア。

放送大学での在籍中に、満点990とはいかなくても、今後のために過去のスコアを維持もしくは高くしておきたいところです。