Story Foundationによる『Story Protocol』とは [*WIP]

以下はPerplexityによる解説を元(主に英語圏のネット情報を日本語に翻訳)にしたものです。このページは随時加筆していきます。

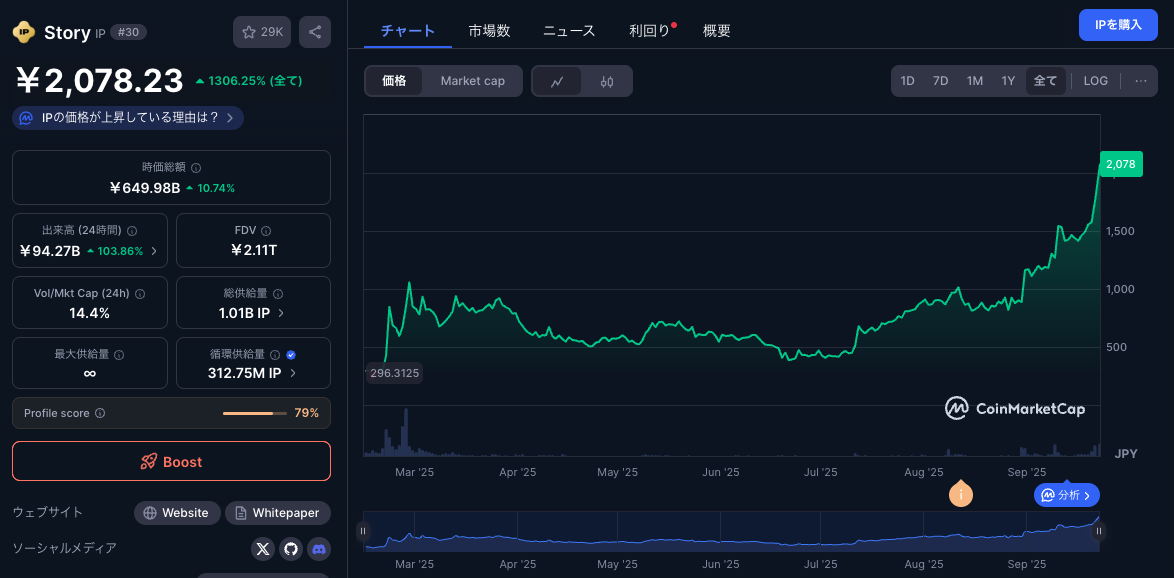

<2025/09/24 時点>

Story ProtocolはStory Foundationによって設計された、知的財産(IP)の登録・ライセンス・管理・収益化を実現するためのブロックチェーン基盤です。クリエイターは自分の作品をオンチェーン資産として登録し、ライセンス管理やロイヤリティ分配、起源追跡を自動化できます。この仕組みにより、著作権やIP管理の透明性と効率性が飛躍的に向上し、創造活動やAIエージェント活用のためのグローバルなIP交換市場を構築します。

ブロックチェーン上でIPをNFTとして登録し管理

スマートコントラクトによるライセンス条件やロイヤリティの自動配分

オンチェーンルールを現実の契約(プログラム可能IPライセンス)と連携

クリエイター、権利保有者、AI事業者などのグローバルなIP市場を形成

『Story Protocol』の『Story』の違い

Story Protocolは知的財産(IP)の登録や管理、ライセンス、ロイヤリティ分配などを自動化するために設計されたブロックチェーン技術の基盤です。スマートコントラクトを活用し、IPの運用を効率化します。

StoryはこのStory Protocolの上に構築されたユーザー向けのプラットフォームやアプリケーションの総称です。IP資産の登録・管理、ライセンス発行、クリエイター間の協業、DAOによるガバナンスなど、より幅広いコミュニティ運営やサービスも含まれます。StoryにはStory Protocolそのものと、それを活用する様々なサービスやツールが含まれますが、必ずしも技術的な基盤だけに限定されません。[^1][^2][^3][^4]

| 項目 ▾ | Story Protocol ▾ | Story ▾ |

|---|---|---|

| 役割 ▸ | IP登録・管理のためのブロックチェーン基盤 | Story Protocol上で動作するプラットフォームとアプリ群 |

| 機能 ▸ | ライセンス・ロイヤリティ・IP資産の自動化 | 登録・協業・ガバナンス・コミュニティの運営 |

| 関連性 ▸ | Storyの技術的コア | Protocolを基盤とするが、より広いサービスを包含 |

Story Protocolは技術的な基盤としてIP管理を担い、Storyはその基盤を活用したプラットフォーム・サービス全体を指します。両者ともStory Foundationが運営していますが、Protocolがインフラ、Storyがユーザー体験やコミュニティを広くカバーします。[^5][^6][^7][^8]

[^1]: https://www.diadata.org/rwa-real-world-asset-map/story-protocol/

[^2]: https://crypto.com/en/university/what-is-story-protocol-ip

[^3]: https://www.story.foundation/whitepaper.pdf

[^4]: https://nftevening.com/what-is-story-protocol/

[^6]: https://www.rocketx.exchange/blog/story-protocol-guide-how-to-buy-ip/