『C2PA』と『Programmable IP』の融合が意味するもの

〈 ◔ 読了 6分 〉

生成AIについてX(旧Twitter)を眺めていると、上記のポストに目が留まりました。

投稿の反応の多くが肯定的なものでした。

『C2PA』と『Programmable IP』について触れる前に、

まずは『Content Credentials(コンテンツ・クレデンシャル)』について軽く説明します。

メディア媒体に接した際、フェイクかクローンかなどの見極めが難しくなっている昨今、Content Credentialsがその情報を明らかにできるオープン技術です。

コンテンツの出所や履歴を誰でも確認することができ、更にどこまで編集/加工されたものかまで知り得るというものです。

「コンテンツクレデンシャルは、デジタルコンテンツの「成分表示ラベル」のようなもので、誰でも自身の作品に付与できる安全なメタデータであり、作成者の情報と、それがどのように作成され編集されたかについての背景情報を提供します。」

【アドビ、クリエイターのコンテンツ保護と認証を支援する webアプリケーション Adobe Content Authenticityを発表】

コンテンツに識別情報として、許可や保証が証明可能になるという、まさに『自作証明書』が付けられると言ったところでしょうか。

コンテンツを配信する側も作る側もそれを利用でき、エンドユーザー側もそれを確認できるという、副次利用され続けたコンテンツに溢れかえったインターネット世界の今までの常識を覆すものになります。現在は発展途上の段階ですが。

実際に以下のWebサイトの右上、「Inspect(検査する)」をクリックし、画像・動画・音声ファイルなどを選択すると、そのContent Credentialsを検査し、時間経過でどのように変化したかが確認可能となります。

[ Content Credentials ] - https://contentcredentials.org/

Adobeは独自の無料アプリのベータ版をリリースし、生成AIの透明性と制御についても解説していますので、以下のページを参照。

Adobe公式による【Content Credentials の概要】

『C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity)』は、正式に日本語名にまだ訳されていないようです(2025/05/18時点)が、拙訳で「コンテンツのための出所と真正性のための共同体」といったところでしょうか。

Adobeは以下のように説明しています。

「Coalition for Content Provenance and Authenticity(C2PA)は、デジタルコンテンツの出所や経緯(または来歴)を証明するための技術標準の開発を通じて、オンラインで誤解を招く情報のまん延に対処するオープンな技術標準化団体です。」

【アドビ株式会社:GoogleがC2PA運営委員会に参加 - デジタルコンテンツの透明性の向上に貢献】

Adobe・Amazon・BBC・Google・intel・Meta・Microsoft・OpenAI・Publicis Groupe・Sony・Truepicなど、他にも名だたるメンバーが名を連ねています。

C2PAとは別に、また『CAI (Content Authenticity Initiative) コンテンツ認証イニシアチブ』という団体もあります。その役割は標準規格の啓発・普及・実装の推進、であり、CAIで開発されたツールの多くがC2PAの標準規格のための技術仕様として策定・維持されます。

CAI(コンテンツ認証イニシアチブ)は、2019年に創設メンバーとしてAdobeを筆頭にThe New York TimesとTwitterの3団体が、2025年8月時点では、そのメンバー数は5000を超えています。

C2PAは、CAIとは互いに連携しつつも、技術的には中立な立場で、CAIで開発されたツールなどに「お墨付き」を与えるという捉え方で、個人的に理解しているつもりです。

『C2PA』と『Programmable IP』の融合についての話なので、一旦『C2PA』の説明を終えます。

Programmable IPとは何なのか?

『Programmable IP』とは、「プログラム可能な知的財産」と考えてよいでしょう。

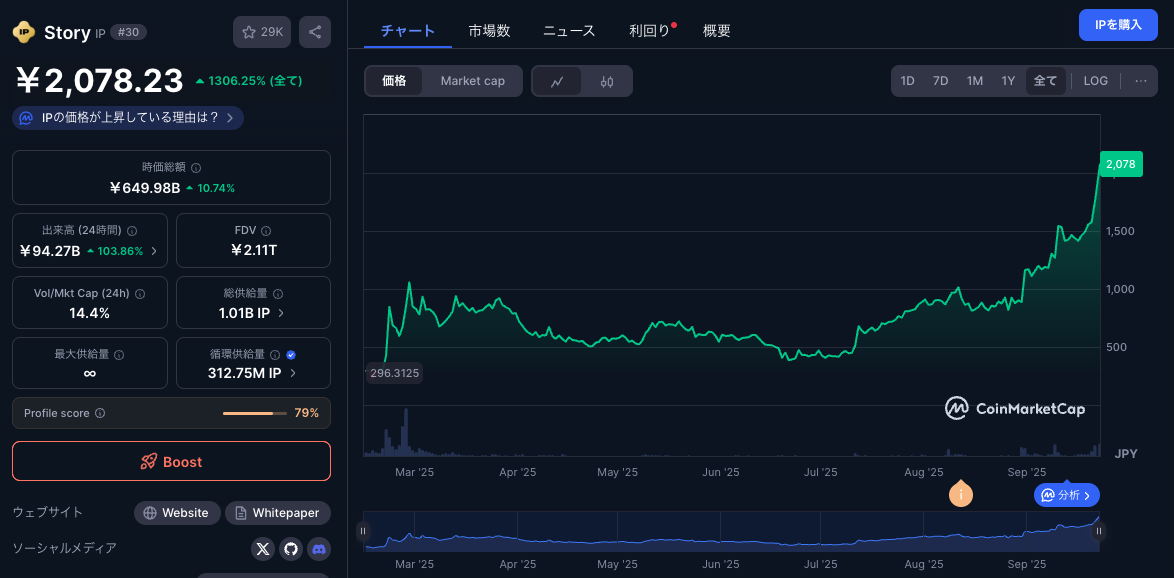

「Story Protocol」は、「Story Foundation」による、AI時代の知的財産(IP)のあり方を革新するために設計された、ピアツーピアのIPネットワークです。StoryのWebページには以下のようにProgrammable IPについて説明しています。

「IPは、いまだに中世のまま ── 孤立し、不透明で、静的な存在です。Story Protocolは、IPをプログラム可能な層(レイヤー)に変えることで、クリエイター自身がルールを設定し、オンチェーンで合成・リミックス・収益化できるようにします。コードが法となることで、オンチェーン・ルネサンスが始まります。

「知的財産(IP)」のプログラム可能化によって、(中略)創作物に「内蔵API」を持たせ、オンチェーンで権利保護・リミックス・収益化を自動化することです。あらかじめルールをオンチェーン上で決めておくことで、いかなるアプリやプログラムもIPを自由自在にリミックスでき、クリエイター本人は自らの作品を直接コントロールできます。プログラマブルIPの世界では、コードが法になります。」

さらにStoryは同ページ内で、具体的な例を出して解説しています。

「従来IPの成長には莫大な労力とコストがかかります。例えば、マーベルがソニーからスパイダーマンのライセンスを得るには、両社が複雑な契約交渉を繰り返す必要があります。個人にはそもそも権利範囲が見えず、独力で参加できません。静的なIP成長は高コスト・非効率なため、大企業だけが参入でき、アーティストやファンの創造性はほぼ眠ったまま。

Story Protocolなら、世界中の誰もが自作IPをオンチェーン登録し、価格や利用条件をシームレスに宣言できます。使いたい側も条件を見つけ、ワンクリックで自動ライセンス取得が可能 ── すべて仲介不要です。」

Programmable IP: Ushering in the Onchain Renaissance 【全文】

所有権や使用権についての契約書の作成など面倒なことを行うことなく、創作者が創作物をコントロールしつつ、収益化も行えるという画期的なものなのです。

ざっくりまとめると ──

『C2PA』が認定団体で、『Content Credentials』が認定マーク、そこに『Programmable IP』が付随すると、自動で所有権や使用権の契約を代理してくれるシステムといったところでしょうか。(その点において、誤りがあれば申し訳ありません。)

これもまた、生成AIのおかげなのか、思いもよらない展開になってきました。

信用や評判としてのクレジット、お金の貸方としてのクレジット、映画のエンドロールのような功績としてのクレジット。クレジットが創作物に付けられるなんて、なんて素晴らしいのでしょう。

それは逆の視点で考えると、いい加減なコンテンツをネット空間に置くことで上記とは真逆の結果を生む可能性もあることになります。

「生成AI活用してビジネスを〜」なんて、特に副業を兼ねたお手軽ビジネス商法などがありますが、そう簡単にはいかなくなります。

実際に創作する必要があるのです。

生成AIにこちら側が情報を与えない限り、ゼロからは何も生み出せません。

いよいよ「Garbage in, Garbage out(ゴミを入力すれば、ゴミが出力される)」の観念が必要になっていく時代に突入するでしょう。

*『C2PA』x『Programmable IP』の上澄み程度の説明なので、今後、本ページは補足編集をし続けていくでしょう。実際に公開した直後に追加補足しているので…

もしくは、実例が出るのが早いのかもしれません。[2025/08/18]

![Story Foundationによる『Story Protocol』とは [*WIP]](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/6852902fc4663a7d503a94df/1758689969000-IZ143T9P53373NR08ZEW/story-wip-1400x790.jpg)