「仲間意識」とは、違和感だらけ

〈 ◔ 読了 4分 〉

「仲間」という言葉を、社会人になって以降、自分が属する集団/組織の中で私自身は口にして使ったことがありません。

(学生時代に短編映画制作などを共にした先輩と10年ぶりにやりとりをし、20年以上経ち今でも「仲間」と呼ばれたことは嬉しかったです。学生時代からの関係だから。)

社会人となり様々な会に参加すると、『同じ仲間として、〜云々』や、『こうやって仲間がいるからこそ、〜何々』など、私にとっては違和感でその場から抜け出したくなってしまいます。

「メンバー」「スタッフ」「チーム/組織 の一員」なら全く構わないのです。多くの場合「〇〇の会」と呼ばれる会において、私は参加者としてそこに参加しているのであって、仲間だとこれっぽっちも思ったことがないのです。会員制の会の場合であれば「会員」で良いのですが。

「仲間」という言葉に対する違和感の正体の一つは、帰属意識に対する私の受けとり方の問題で、「仲間」だと軽すぎるし、運命共同体のようなものの中の一人として見られるには重すぎるのです。「仲間 = 味方」だと勘違いしている人も少なくないと推測しています。たとえ何らかの共通点があり形成された集団だとしても、何かが共通しているという点が最重要であり、抜けたければいつでも好きに抜けることが可能で、その輪の中なら多少のワガママが許されるという印象を受けてしまうのです。そういうわけで、仲間の輪を広げる、だなんておっかないなぁと感じてしまいます。まとめる人が居なくなれば、いつか何かのきっかけで空中分解してしまうのではないでしょうか。体系化されればその内輪の集団内で一定のルールが決められ、特定の人に依存せずにその集団が続く限り、それは存在し続けるでしょう。

働きアリの法則のような生き方をしてきた私自身にも大きく関係しているでしょう。働きアリや女王アリではなく、状況に応じて時々サボるアリになったり、完全なサボりアリになりフラフラとぶらついてきました。(今の私は完全なるサボりアリと言えるでしょう…)

公共財へのただ乗りをするようなフリーライダー型の、一生働かないアリも存在するようです。[*ウィキペディア]

それにだけは、ならないようにしなければ。

基本的に学生時代から周囲と深い関わりをあまり持たず、一人で出来ることは一人でやるように生てきました。体育会系のノリも苦手ですし、先輩後輩などの日本的な上下関係なんて無くなってしまえばいいのに、とさえ(今でも)思います。

お互いが敬意を払えば、年齢も経験値も立場も変わらないと個人的に考えています。仕事においてもプライベートな話題はなるべく避け、仕事のほうが優先で、とりとめのない雑談ができないタイプの人間なのですから。

聞き手に回ることが多いのですが、私自身が興味や関心のある話題の雑談は構わないという自分勝手な人間です。自分なりに適度な距離感を探りながら接しているつもりです。

プライベートで私のことを「くん」付けで呼ぶ、一周り年齢が上の人もいましたが、その場合相性が合わないと感じたことがほとんどでした。

しかしながら、組織内での「くん」付けや呼び捨ては一向に構いません。

特にフリーランス時代に同業という共通点だけで、仲間として私を見てるような人には、結果的にこちらから自然と離れていきました。個人事業者間の正式に提携もしていない仕事仲間になってしまうと、なあなあになり、客でもない/雇われている立場でもない、どういう意図で(意識的にも、無意識的にも)「くん」付けしてるのかが私は神経質なので無闇に察してしまうのです。なるほど、私のことをそういう風に見てるんだな、となるわけです。

年齢・経験値・立場的に相手が下でも、ある人に機材を無償で気軽に貸したことがあり、10年近く経ち最近になってこちらから連絡してようやく返却してもらいました。電話をすると『借りてましたっけ?』、機材名と貸した場所も伝えると、数秒して『ありました』と。目と鼻の先にあったのですね…。貸した際に書類に書き記しておかなかった私が悪いのですが、どういう仲でも物の貸し借りについて勉強になりました。(返却後に中身を確認すると付属品の一部が足りなかったのは、さすがに疲れるので諦めました。)

振り回されるくらいなら、こちらから逃げるがベスト(いや、マスト)だと今でも心に留めています。

集団からなるべく距離を置いているのは、自ら孤立を選んでいるのであって、一度も孤独に感じたことありません。

今では、両親に対しても丁寧語が時々出てしまいます。『はい』『いいえ』『〜です』『〜しません』のほうが、発声する言葉に抑揚がつき、耳が遠くなり始めた両親にも聞き取りやすいのではないか…とさえ邪推しています。

パートナーは私と付き合い始めてからは、趣味で参加していた会にほとんど参加しなくなってしまいました。どこか似たもの同士がくっ付いたでしょう。

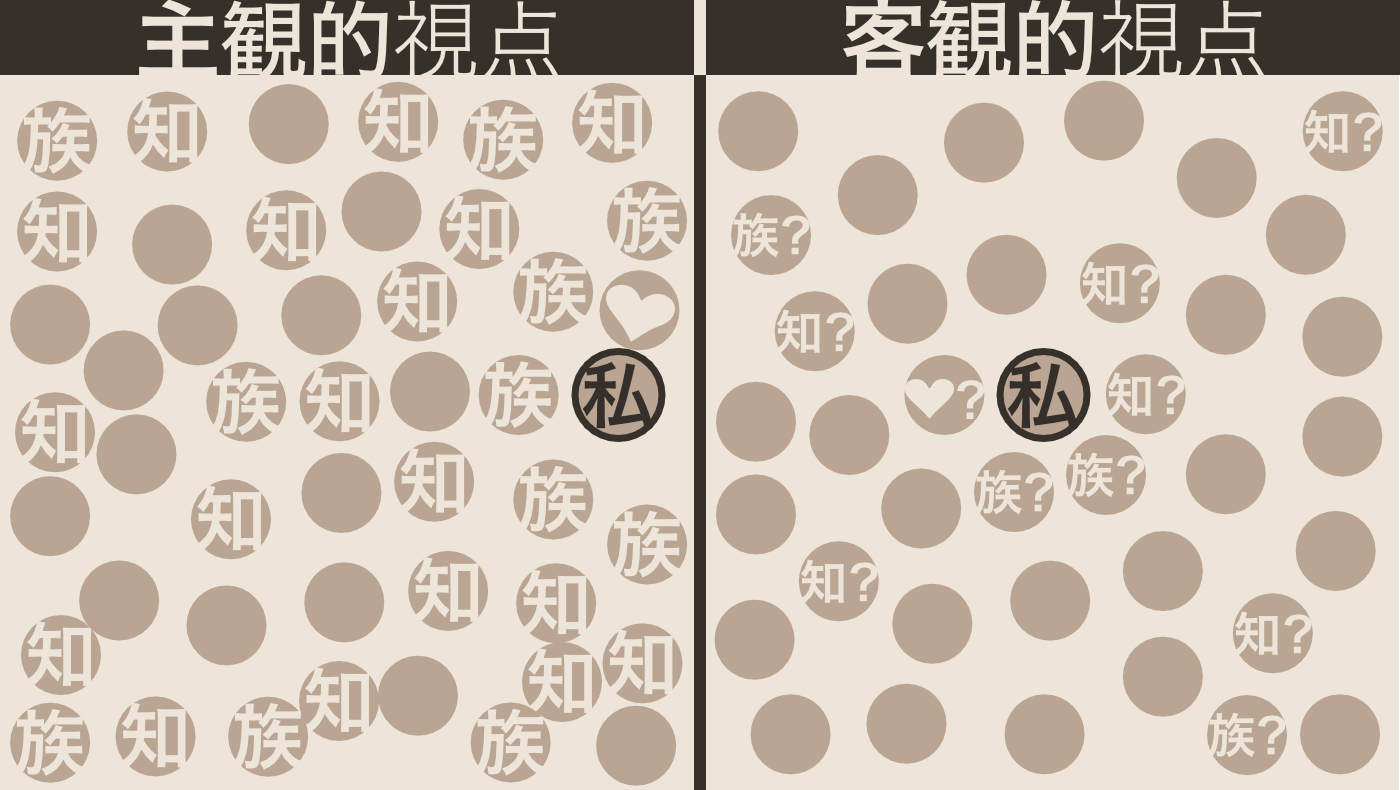

一人だけで生き抜くことは大変なことで、私にとっては無理な話です。ふんわりとした意味での「仲間」よりも、お互いを気にかけあえる関係を築き上げるのが最適ではないか、という考えに至るわけです。

遠くない将来、生活を守るために一家族という括りではなく、近い親類も一緒になって生きる術を探さなければならない時代がやって来るのでは、と案じています。

家族・親類ではなく、友人・知人・全くの他人と何かしらの集団を作りその中で継続が前提の活動を行うのであれば、やはりその集団を維持し続けるための決まり事も事前に作ることが課題となるのではないでしょうか。

そうそう、梅雨の間、実家に小さな家アリがいて、両親は老眼も入り気づいていませんでした。指摘すると、母はジェルタイプの駆除剤を爪楊枝ですくい、その日の活動を終えたアリの道に小さく擦り付けていました。粉末タイプは湿気でダメになってしまうのでジェルタイプがおすすめです。(これが人生経験者の暮らしの心得というものでしょうか。)

人間も甘い蜜には気をつけなければなりません。