OISTと沖縄の地域社会貢献について

【写真:沖縄タイムスの地域面「OISTの在り方を考える」2025年8月1日 金曜日】

〈 ◔ 読了 15分 《加筆: 2025/08/09》 〉

2025年8月1日(金曜日)の沖縄タイムスの地域面「OISTの在り方を考える — 沖縄へ位置付け 識者問う」という見出しの記事を見て、私の読解力が足りないのだろうかと、ただならぬ違和感を覚えました。

「OISTの在り方とは 沖縄の社会地域との関わりを議論 有識者を招きシンポジウム 沖縄・恩納村」

沖縄の地域社会貢献について沖縄科学技術大学院大学(OIST)の職員や学生による有志グループが企画し、沖縄国際大学准教授と沖縄大学非常勤講師を有識者として招き、OISTの在り方を考えるシンポジウムの内容をまとめた記事でした。

沖縄国際大学の有識者の発言で、『国家政策の強い影響を受けて設立された研究・教育機関として考えられ、沖縄の軍事基地や戦争・紛争が続く世界情勢と切り離せない存在。研究教育機関としての基本的なスタンスも問われるのではないか』と提起していました。

言わずもがな、大学という機関に、沖縄の軍事基地や戦争・紛争に対する恒久的スタンスを表明する責務を担う必要性があるのでしょうか。実際に、OISTの学生がある国に対し学術的な交流を断つように抗議した事例はあります。これを受けてOISTは『個人の表現の自由と、多様な意見を交わすことを尊重しながら、世界中から集まるすべての学生・教員・スタッフ、そしてその家族に対する相互の尊重も大切にしています。引き続き状況を注視してまいります』と声明を出しています。それらを認識しながらも、大学が中立を保つというスタンスは個人的に理解できます。

OISTのWebページに掲載されている「沖縄におけるフェミニズムとインターセクショナリティ(FIO)シンポジウム2025」は、2025年7月10〜12日の期間でモデレートされた議論の内容がまとめられています。『OIST 軍事基地 戦争』と適当にGoogle検索をかければ、検索結果の1ページ目に入るようなWebページです。記事の内容にあるシンポジウムは同年7月7日に開かれたことを考慮しても、沖縄タイムス社がその数日後に行われたOISTの「FIOシンポジウム2025」に触れた形跡は、私には見つけきれませんでした。

ちなみに、同じくその検索結果の1ページに出てくるある組織のコラムページ(2023/06/21)には、匿名で以下の内容が記されています。

「OISTは国立大学ではありませんが、設立経緯そのものは政治的な要素も感じます。ただOISTが画期的なのは、過去沖縄に投じられた振興予算が『沖縄米軍基地』との関りと切っても切れないのに対し、そのことは感じられないし、さらに建学の思想が、これまで日本で設立される大学では“ありえない”、というか“想像できないスケール”です。」

このコラムの前後の2つの記事も全文読みましたが、あらゆる話題を記事作成者の感想に留め、その事業組織の目的に当てはめるような個人的印象を受ける、半分以上が他からの引用が多い大変読みやすい小粋な内容でした。

沖縄振興予算については、沖縄県が説明していますが、その中で「戦争」「基地」の言葉は一切使われていないのです。

次に、沖縄大学の沖縄大学非常勤講師の有識者の方の発言を取り上げます。

その方が、沖縄振興予算から毎年約200億円予算が支出されていることに対し、『沖縄のために使われるであろう予算からOISTの運営費が出ている』と説明。

そして、『県民がOISTの研究に持っている期待感と研究の方向性が噛み合っていないと感じる。研究者の責任ではなく、国の説明と実際のデザインが異なっている』と記事内では記されているのです。

大変申し訳ないのですが、この発言をされた沖縄大学の有識者の方のOISTに対する見方について、疑問を抱かざるをえません。

OISTの研究の方向性については、明確に書かれており、その対象は沖縄だけではないのです。

OISTの概要は内閣府の沖縄振興のWebページに記載されています。

内閣府はOISTに関して以下のPDFを公開しています。

https://www8.cao.go.jp/okinawa/4/kentoukai/2/r7_shiryou1.pdf

2011年11月に設立されたOISTが、2012年9月に博士課程を開設後第1期生を受入れ、2018年2月には初めての博士課程修了生を輩出した、2017年度末における、OISTの経済波及効果の調査結果がOISTのWebサイトにも公開されています。

また、2019年に発表された経済への波及効果に関する調査によると、OISTに対して100円を投資するごとに日本国内で228円の経済効果がもたらされると推定されました。そして、その波及効果のほとんどは沖縄県にもたらされ、投資額100円ごとに163円を生み出すとされています。

上記の通りであれば、

『沖縄のために使われるであろう予算からOISTの運営費が出ている。』という沖縄大学の有識者の方の意見には、全く賛同できかねます。

そして次の指摘、

『国の説明と実際のデザインが異なっている』点についても、沖縄県以外の問題だと示唆しているようなものです。

確かに内閣府はOISTについて、

「沖縄科学技術大学院大学(OIST)は、沖縄において世界最高水準の教育研究を行うことにより、

1) 沖縄の振興と自立的発展

2) 世界の科学技術の発展

へ寄与することを目的として、平成24年(2012年)に開学した大学院大学です。」

と説明しています。

https://www8.cao.go.jp/okinawa/4/49.html

大学は、政府によって、特定の地域のためだけに世界最高水準の研究を押し付けられる機関になって良いのでしょうか?

「OISTは、その設立目的に則り、世界最高水準の教育研究を行うことにより、沖縄の振興や自立的発展に貢献すべく大学発スタートアップ創出の支援を始めとした取組を推進しています。」

と、実例を出し、内閣府は付け加えています。

さらに、OISTはスタートアップサポートガイドを公開しています。 (2025年1月31日[発行日])

https://www.oist.jp/sites/default/files/2025-04/OIST%20Startup%20Support%20Guide_JP.pdf

OISTの紹介ページには、以下の通りOISTの特色が説明されています。

「・国際的なベストプラクティスを手本とした、国内では珍しいガバナンス体制

・学際的アプローチによる教育および研究

・国際性および多様性豊かな教員、事務職員、学生コミュニティで英語を共通言語とする環境

・潤沢な教育・研究資金

・教員の独立性および研究の自由

・沖縄の経済発展に貢献する意欲 」

『貢献する意欲』と記されている言葉が、一体何を意味するのか把握しなければなりません。

OISTに在籍する博士課程学生の8割は外国人です。

その「意欲」は個人の内側から湧くものであり、外から押し付けられるものではないのです。

沖縄県は、研究対象として、もしくは貢献すべき地域として、彼らに真に受け止められているのでしょうか?

彼らの意欲の問題ではなく、広域的な意味でのオキナワは彼らに対し興味/関心を抱かせる地域だと、沖縄県(行政・産業・県民)は明言できるのでしょうか?

OISTに関して、沖縄県内の他の大学と一緒くたにしてはいけません。

沖縄県の行政と産業界は、どのような形でOISTを支援し、世界トップクラスになり得る研究機関へ還元しているのか。

私から言わせれば、相手からの貢献を求めて自身は還元を行わない、自分本位の良いとこ取りの「ただ乗り」にしか思えないのです。

産業界側もR&D(研究開発)を積極的に自らで行う自立意識を持つべきであり、本来、大学のような教育機関に一方的に頼るものではないのです。

行政・産業界に課題や問題点があるのであれば、公開すべきであり、悪い部分を恣意的に隠した状態で、果たして建設的な将来像を描くなどあり得るのでしょうか。調査研究にはサンプリングが重要です。対象となるサンプルがなければ調査の始めようがありません。

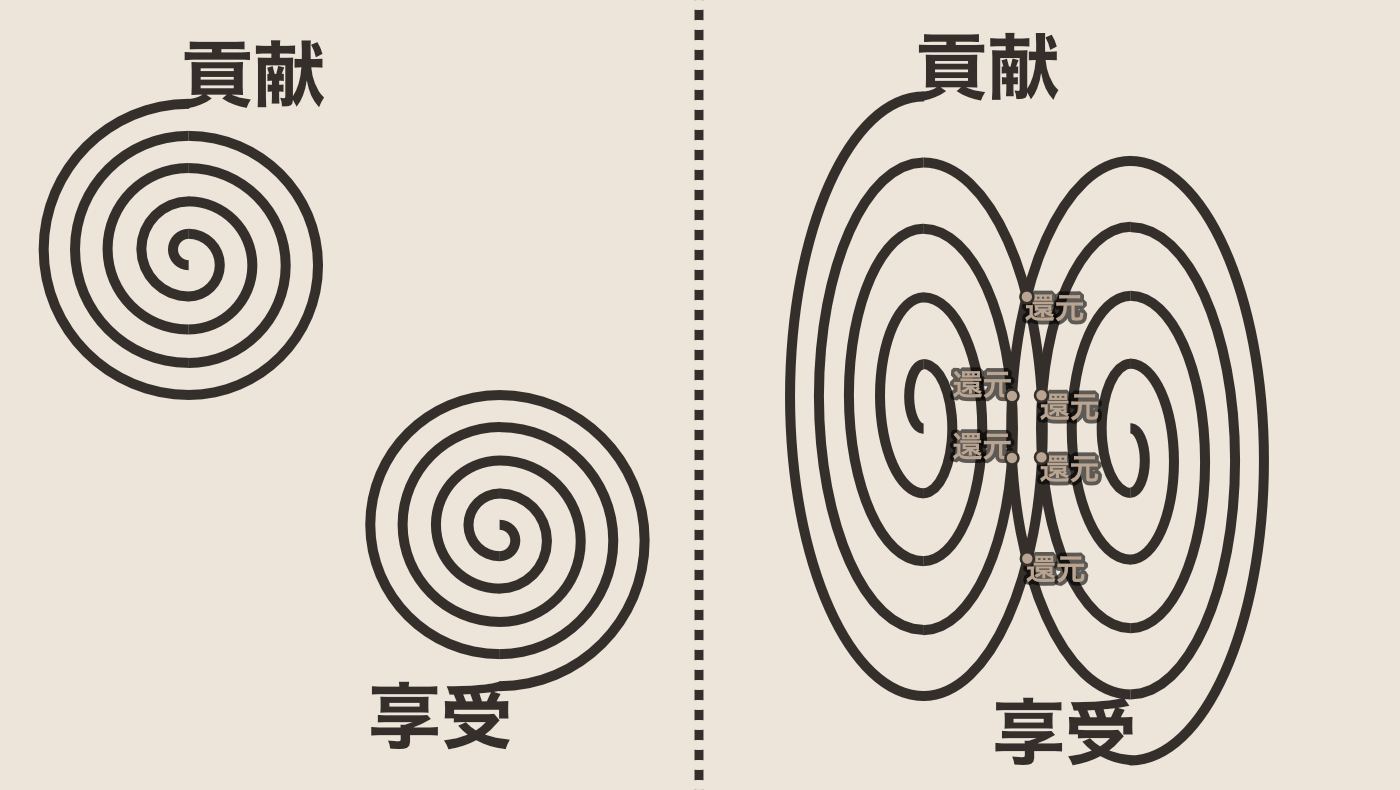

重なり合わないように見える螺旋状も、視点を変えれば重なり合えるのです。

「産学官連携」は産(民間企業)、学(大学などの教育機関・研究機関)、官(政府・自治体)、の三者が連携し、新製品開発や新事業創出を図ることと理解しています。

私自身が、過去に「沖縄インターネット放送有限会社」という会社に在籍していた2012年、琉球大学の地域貢献の一環として活動されている産学官連携コーディネーターの方の取材(企画〜撮影〜編集)をさせていただきました。

この方は大学と企業の橋渡しをしており、『沖縄自身が、今までですと政府にお願いして頼ってたものではなくて、自分自身が本当に課題解決をして自立をしていく。どうやって貢献できるか、っていうのを考えていけば、たぶん色んな形で沖縄をもっと良い島になると思いますし、そういったものを沖縄から作り上げていけば、日本とかアジア、もしくは世界にそういった輪が広がっていくんじゃないかな、という風に思っています』、と発言しています。

産学官連携コーディネート活動があるからこそ成り立っている賜物です。

OISTの地域貢献を待っているだけではいけない。一面的に、都合のいいように貢献を求めてもいけない。貢献を求めるのであれば、還元もすべきです。

時間は有限です。貢献を享受するには、ただ待つしかないのでしょうか。そんなことはないと考えます。

享受したい側も貢献する形に持っていければ、自然と還元という形で収着し重なる点も多くなるのではないでしょうか。

「OIST戦略計画 2020-2030」が以下のPDFに要約されています。

https://www.oist.jp/sites/default/files/2025-03/OIST-Strategic-Plan-2020-2030-archive-ja-abridged.pdf

OISTは、世界トップクラスの大学・研究機関と肩を並べるために、2040年代中頃には300の研究ユニットまで増やす予定となっており、1年に8%ずつ増える計算となっています。(2025年3月時点で90ユニット:沖縄経済同友会によるOIST 発展に向けた提言 ~世界の科学技術の発展、沖縄振興、日本振興をけん引する OIST~ 【PDF】 より)

私としては、沖縄タイムスの記事作成の編集時に、OISTの在り方を考えるシンポジウムに招かれた沖縄大学非常勤講師の当発言の前後が抜けたものだと信じたいです。

「OISTの在り方」よりも「沖縄振興予算の在り方」について理解していきたいので、それについて記事にして欲しいと想っております。

(でなければ、3年内に私がやります。それまで、その事についてメディア媒体として何らかの形で掲載していなければ、こちらまでお問い合わせお願いします。)